关于防范民间“标会”类非法集资的风险提示

近年来,一种打着“标会”旗号的涉众型经济犯罪日渐成为我市非法集资犯罪的典型类型。一些不法分子利用经济发展中资金供需的矛盾,把民间“标会”演变为新型的涉众型非法集资经济犯罪活动,进而引发一定的治安、刑事案件及群体性事件,影响社会安全稳定。在此,市处非办提醒广大市民在参与民间“标会”活动时切记防范以下风险:

一是资金损失风险。民间“标会”的发起组织者称为“会头”,其他参与者称为“会脚”。有的人在这个“标会”是“会脚”,同时又是另一个“标会”的“会头”,还有的“一人多会”、“以会养会”。有的“会头”不是将资金用于生产经营,而是用于挥霍,为填补亏空又不断发展新“会”,“以会养会”,或假冒参会人员中标,以新“会”会款支付老“会”会款和借款利息,用超高利率的诱惑,使得利用“标会”非法集资活动愈演愈烈,最终导致“诈会”、“停会”、“倒会”、“逃会”。多数“会脚”往往血本无归,面临极大的资金损失风险。

二是触犯法律风险。民间“标会”利率高、涉众性强,不仅是滋生非法集资犯罪的高危地带,而且在现行法律规定下,普通参与民众很容易就触碰到高利放贷和非法放贷的法律红线。根据2011年1月4日施行的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,个人利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的,数额累计达到20万元以上,或者吸收存款的对象达到30人以上,或者给存款人造成直接损失10万元以上的,均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020修正)》,民间借贷利率的司法保护上限为一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍,当前为15.4%。根据2019年10月21日施行的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》指出:“2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上”的,可能被认定为职业放贷人,甚至以非法经营罪定罪处罚。由此可知,如果贪图高利率高回报而参与“标会”活动,不仅面临资金损失风险,还可能涉嫌违法犯罪,最后人财两空,得不偿失。

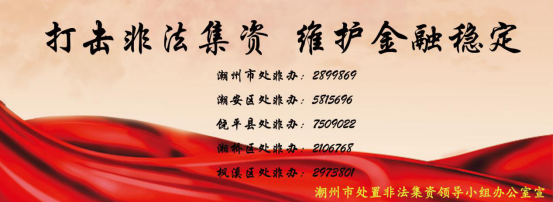

在此,市处非办提醒广大公众:“标会”风险大,警惕非法集资。务必看清犯罪分子利用群众想获取投资收益的心理,组织民间“标会”,许以高额回报,诱惑群众投资,借助他人口口相传、相互介绍入会等方式吸收资金。请理性辨别民间“标会”真面目,不轻信熟人的推荐介绍,强化风险防范意识,谨防“互助”演变为“骗钱”,给个人财产造成损失。如发现非法集资线索,请积极向有关部门举报,举报线索经查实,即可获得奖励。

市处非办

2021年1月11日

打开无障碍

打开无障碍 智能机器人

智能机器人