联饶镇深挖旅游资源推动特色旅游业发展

联饶镇瓦岗寨生态旅游庄园简介

联饶镇瓦岗寨位于洋东村面前山坡,东侧与星光村相邻,西侧与洋东老公路相邻,南面与饶平县林科所相邻,北面与鱼池相邻。瓦岗寨的瓦厂始建于清朝末年,有瓦窑4条,制瓦车间4间,晒瓦石柱棚1间,贮瓦仓库2排,保存完整的窑口4个。瓦厂制瓦流程的各道工序、场地保存完整,具有一定的特殊历史色彩和传统文化价值,于2013年被列为县级文物保护单位。相传清朝末年,联饶镇洋东村的村民家中的草料时不时会一夜之间无声无息消失,半夜三更还似有糟的

马蹄声奔跑于村巷之间,田园的瓜果蔬菜也时常惨遭马蹄踩踏,为搞清楚为何出现这种情况,能使村庄风调雨顺,乡泰民安。村民在惊恐万状的同时请村里主事的长辈出面,从外地请来风水先生来察看详情。原来,洋东村面前山坡是一处“马牯地”,有雄性烈马在此修炼成精,祸害一方。于是风水先生建议在马牯地的“龙脉”处建一可以用柴火焚烧的建筑物来压制马精作怪,长辈们集中了村民的意见并结合当地瓦泥充足的自然条件,在马牯地建了一个小瓦窑用来烧制民用砖瓦,又可以压制马精作怪,所以有了瓦窑的趋模。瓦厂建成后,从此洋东村乡泰民安。随着经济的发展和农村建房的需要,到1966年,瓦窑扩建到4条,并保存至今。

为保护、发掘、整合联饶的文化旅游资源,我镇专门聘请有关专家现场勘察、论证、规划,于2011年对这一区域进行合理性开发,现建成为一处集旅游、观光、休闲、娱乐等功能的农家乐度假村,并命名为“瓦岗寨”。瓦岗寨的构成分为8大功能区,分别为游览区(制瓦工艺流程)、餐饮区、住宿区、烧烤区、茶座、采摘区、垂钓区、儿童乐园。

瓦岗寨以灿烂悠久的潮汕制瓦文化为背景,依托近千亩交辉相映的湖光山色,令瓦岗寨成为令人心旷神怡的自然天堂。这里,郁郁葱葱的果树硕果累累,万紫千红的野花漫山盛开,微风吹拂的鱼塘碧波荡漾……,还有那原始古朴的烧瓦窑口,无不映照出山村农家生活的一抹痕迹。饱览自然美景之后不妨置身于绿树环绕的农家餐厅,品尝原汁原味的农家宴席。跑山土鸡、龙眼酒、野菜、农家杂粮系列美食可谓别具风味,原生态享受。或者三五亲朋好友架起烤炉,想吃什么烤什么。让你深深陶醉于浓郁的乡土气息和纯朴的民俗风情之中。欢迎八方游客来尽情享受大自然的田园风光,在美丽的瓦岗寨度过温馨惬意的假日时光。

莲法寺简介

莲法禅寺原名“南天门紫竹林天仙堂”,现易名莲法禅寺。地处饶平县联饶镇葛口村与山门村交界处。莲法禅寺源于明朝开国皇帝朱元璋的国师刘基(字伯温)于洪武六年(公元1373年)为逃脱杀身之祸逃匿至此处,建“天仙堂”(现大雄宝殿后座)。现遗有国师飞天坟墓一穴,石香炉一个,并出土明朝金元宝十六个、玉手镯七个、瓷缽一个、木香炉一个、厅家灯一支和玉石印章一枚。1994年,释达贤主持寺内事务。1996年得十方善信捐赠支持,“天仙堂”旧址复建,2009年扩建大雄宝殿,现已落成。

注:图为莲法寺全貌

余文英墓简介

余文英墓位于联饶镇镇区与县林科所相邻,这里山水环绕,绿树成荫,古墓座落有致,系县级文物保护单位。余氏祖先余英,字文英,号节翁,生于公元1257年四月二十二日,是太祖忠襄的第八嫡孙,先祖原居惠州。时当宋朝倾危,

元兵兴起南下,余英带着他的侄子一路奔波辗转到潮州避难,住在严寨里开荒种田为生。余祖生善于经营,且为人热心慷慨,经常救济穷人,将许多田地分给穷苦人家耕种维生。这许许多多的义举一时轰动潮州,余祖声名卓著,又通读诗书,被朝廷赐为进士,受封为节度判官,其侄子则授封福州知县,后来被派往广东封川任节度判官。

余祖在大德九年辞官归田,仍回到严寨故里,迁往黄冈,成为饶平县余氏凤岗派衍一世祖,享年六十六岁。其后代子孙先后花费18年建成此陵墓,明弘治十七年重新修建,陵墓雄伟壮观,被余氏族里族外的人所赞美,无奈岁月沧桑,陵墓损坏严重,简单的修复已无法使其重现风采,但若任由此古迹衰败破损,不免使人心中叹惜。幸有海内外宗亲提出重建陵墓,经宗族代表决议,决定成立基金会。海内外宗亲乡贤踊跃捐资,于1992年重新修建陵墓,使之焕然一新。林氏夫人等祖母和其二世月溪,都能够同一时间同一地点,选良辰吉日分葬在各个陵墓。这样的做法足以尽子孙的责任,从而告慰祖先的在天之灵。

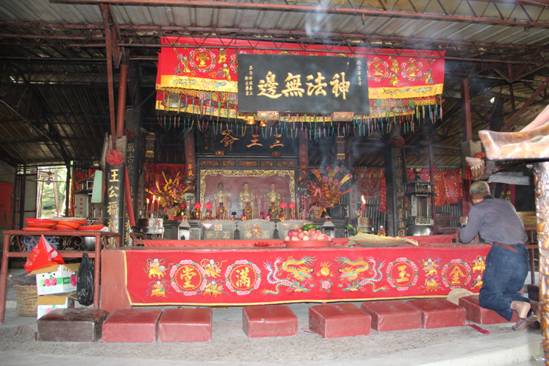

“三王爷庙”历史由来

饶平县联饶镇黄岐山山麓有一座远近闻名的“三王爷庙”,该庙座北向南,庙后群峰绵延,层峦叠嶂,古木参天,水美溪从庙前潺潺而过,蜿蜒向南注入黄冈河。从南岭山北望,黄岐山形若展翅的凤凰,惟妙惟肖,“三王爷庙”正好座落于凤凰的头部。

殿堂上,宫灯高挂,旌幡鲜艳。北京市政协委员、书法家协会秘书长苏适于2000年秋题写的“三王爷”横匾高悬于神殿之上,书体端庄秀美、雅俗共赏。四根石柱上的楹联云:“三圣神功昭日月;王公福祉惠黎民”、“三神显圣山川灵气同昭现;万古敬崇社稷泰安共沐恩”。神龛中置三尊贴金兼五彩的木雕坐像;中间的神像双手作揖,左右两神像各有一手托金元宝;三王爷两眼炯炯有神,神视众生。

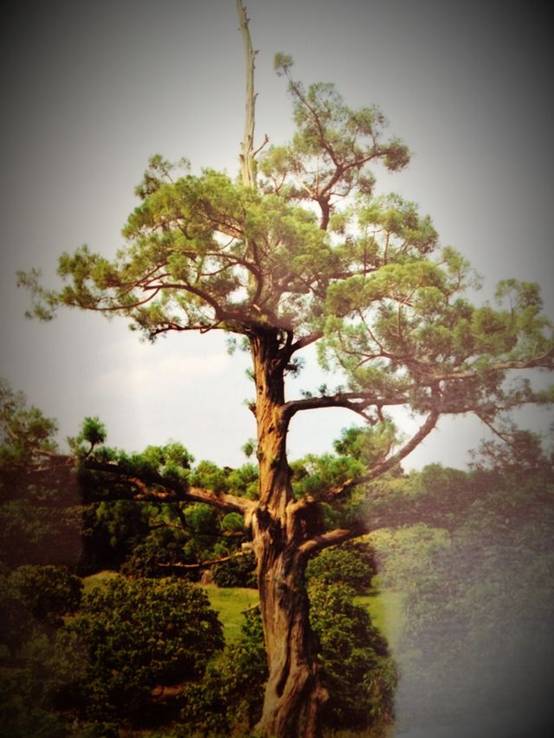

宋朝时,这里山下是茫茫大海,庙前有一古渡口。南宋末年,陆秀夫护少帝南逃,在南海遭遇元军,弃船逃至联饶黄岐山,当地三位正在溪中戽鱼少年,姓名从大到小依次是罗修、罗邓、罗定,他们急中生智,将陆秀夫君藏于草枞之中,然后若无其事地在溪中戏水。元兵追至此处,不见宋帝踪影。逼问少年,少年说向西边而去。元将命三少年带路搜捕,追了两里多路,还是毫无踪迹。元将逼问三位少年,皆宁死不屈。元将怒不可遏,将三位少年杀害。宋帝逃离虎口,化险为夷,后闻讯三位少年遇害,悲痛万分,遂封三位少年为“三王爷”。后人感怀此事,在距今“三王爷庙”西北方向约300米之处立庙祭祀。据说“三位王爷”的生辰分别为农历的:三月初三、六月初六和九月初九,因而在每年农历的三月初三、六月初六和九月初九这三天,当地乡民都备上礼品前来祭祀。不知何年何月,此地刮起龙卷风,“三王爷庙”的三个大香炉竟然移至水美溪渡口(即今庙址)。村中父老称为“飞炉”。认为,“三五爷要乔迁新居”。于是,在水美溪渡口搭起茅蓬,请能工巧匠雕刻三王爷坐像,置于神龛中。因神灵所居,原庙址长出三棵奇特的树,如今尚存一棵,树高约二十米,身围三米半左右,覆盖面积约七十平方米。主干笔直,轧枝盘曲,苍劲多姿,形状似塔,叶翠成簇,四季皆绿;而其主干的末梢长约七米却枯干,任凭风吹雨打,并不腐朽折断。据村里近百岁的老者说,他的爷爷的祖父自懂人事以来,这棵树就是这个样子。当地乡民称这棵树为“无尾杉”。偶尔有人采摘其叶,作药用。1984年秋,广州市几位值物学家专程到此考察,认为它是一种珍稀植物。

注:图为无尾杉

据传,有一年饶平县遭受百年未遇的旱灾,沟河断流,山泉枯竭,田地龟裂,密密麻麻的裂口,像饥饿的怪物,张开的大嘴随时会“咬”人。当年农历九月初九,联饶十三乡(即黄岐山二个乡、土楼、花楼、群力九个乡,合称十三乡)的父老到三王爷庙求雨。祭拜完毕,在回家的路上遇见三个小孩,小孩说:“老奶奶,你篮子里的甜花生分给我们吃,好吗?”于是老妪分给每人一把花生米。小孩说:“老奶奶,谢谢你!赶快回家吧,天要下雨啦!”老妪说:“日头毒过火,哪里有雨?真是白天说梦话。”老妪走了一会儿,天空乌云骤起,老妪赶紧走路,刚迈进家门,大雨顷盆而至,这场雨足足下了三天三夜。但是令人深感奇怪的是,除了十三乡和山门村,周边的村庄却依然滴雨未下。自此三王爷庙声名远播,香火鼎盛。

民国某年,福建南部某剧团原应约于农历九月初九到黄岐山演出,这天上午该剧团违约而要往南澳演出,船至海中,无法行使。该剧团头领意识到这种现象是自己违约造成的,于是向西北方向对天祈祷,愿回黄岐山为“三王爷”演出。瞬间,风平浪静,海面刮起东南风。该剧团立刻顺着风势快速行船,及时赶到黄岐山,当晚演出顺利进行。

据说生意人至此求签甚验。广州、深圳的商家因此庙“求之以应”,故专程送来“神功无边”的匾额高悬于神殿之上。黄冈镇某大善人感“三王爷”之神灵,专车运来重3000多公斤的铜铸大香炉置于殿前,并致力于“三王爷庙”的建设。

远近香客闻名而至,向“三王爷”求签问吉,事后都深感“三王爷”签诗之灵验。

打开无障碍

打开无障碍 智能机器人

智能机器人